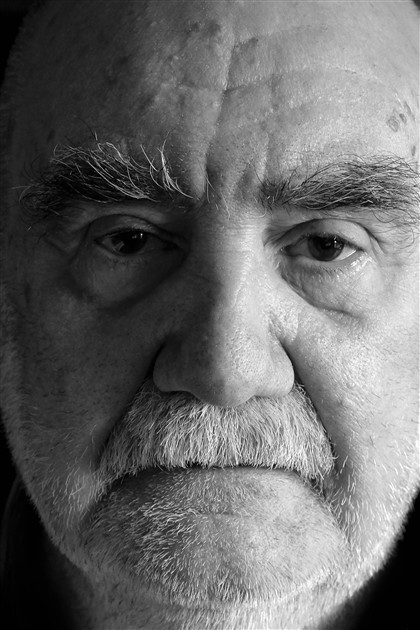

(Foto: Alfredo Cunha/Porto Editora)

Considerado o maior poeta português da

atualidade, o madeirense Herberto Helder, morto aos 84 anos em Cascais, poderia

ser ainda mais conhecido no mundo não fosse por uma característica singular:

não dava entrevistas nem se deixava fotografar. A foto que acompanha este post

é uma das poucas imagens conhecidas de Helder, e uma das últimas, feita por

insistência de seu editor em fevereiro deste ano.

Zeloso de que sua obra se mostrasse por si mesma,

só se conhece uma entrevista do poeta, publicada em 1968 na extinta revista Luzes da Galiza. E era, na verdade, uma

auto-entrevista onde Helder falava sobretudo do ofício de escrever. Em 1994,

foi agraciado com o prêmio Pessoa, uma das mais importantes do país, mas

recusou. Seu último livro, A Morte Sem Mestre, de 2014, veio acompanhado

de um CD onde se pode ouvir a voz do poeta que amava viver anônimo.

Se um dia destes parar não sei se não morro logo,

disse Emília David, padeira,

não sei se fazer um poema não é fazer um pão

um pão que se tire do forno e se coma quente ainda por entre

as linhas,

um dia destes vejo que não vou parar nunca,

as mãos súbito cheias:

o mundo é só fogo e pão cozido,

e o fogo é o que dá ao mundo os fundamentos da forma,

pão comprido nas terras de França,

pão curto agora nestes reinos salgados,

se parar não sei se não caio logo ali redonda no chão frio

como se caísse fundo em mim mesma,

a mão dentro do pão para comê-lo

–disse ela.

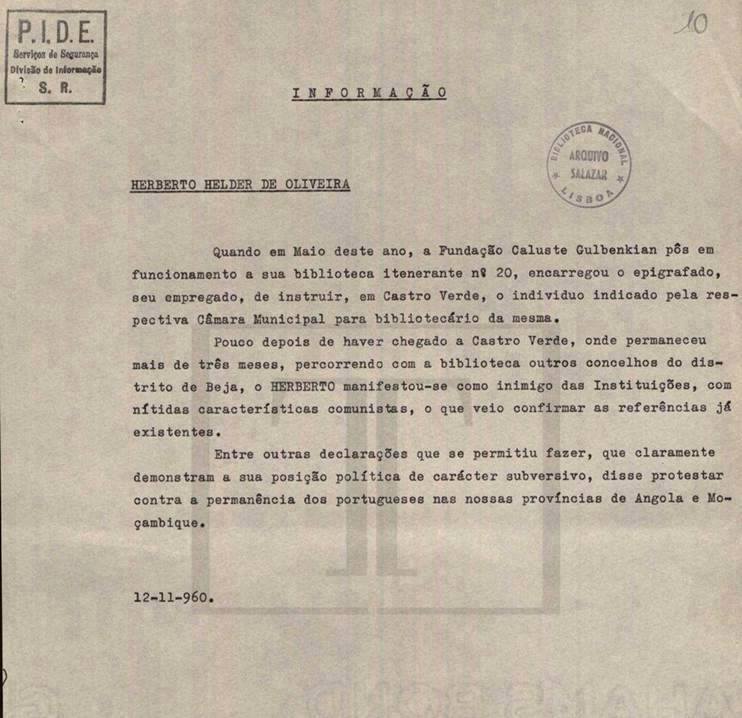

Em 1960, foi fichado pela ditadura de Salazar

enquanto visitava uma biblioteca em Castro Verde como suspeito de ter

“características comunistas” e de ser “inimigo das instituições”. Helder chegou

a se filiar ao PCP (Partido Comunista Português), mas não militou. Seu filho, o

jornalista e político Daniel Oliveira, foi do PCP e mais tarde se tornou um dos

fundadores do Bloco de Esquerda.

Abaixo, trechos da auto-entrevista (íntegra aqui) e um poema onde Herberto Helder

define como é escrever. Boa leitura.

“Um objeto pode ser útil ou decorativo, e a

poesia não o pode ser nunca” (Herberto Helder)

Escreve-se um

poema devido à suspeita de que enquanto escrevemos algo vai acontecer, uma

coisa formidável, algo que nos transformará, que transformará tudo. Como na

infância, quando se fica à porta de um quarto obscuro e vazio. Fica-se durante

um minuto uma brisa levanta-se nos confins da obscuridade: um redemoinho no ar,

uma luz, uma iluminação talvez? Estamos prontos para o assentimento. Outro

minuto, cinco, dez, ali, diante do anúncio suspenso e ameaçador: não acontece

nada. Poder-se-ia esperar um dia inteiro, dias seguidos. Às vezes para-se no

meio de um parque ou de um jardim ou de uma avenida deserta. São variantes do

quarto. Acontece o mesmo, quero dizer: não acontece nada. A suspeita apenas de

que nos aguarda uma espécie de graça reticente, um dom reticente. Ou

contempla-se um rosto, alguém que se ama, um ser imediato; ou então um rosto

desconhecido, defendido. Pensamos: é uma vida nova, uma força nova e profunda,

é uma paisagem misteriosa, profunda e nova que se relaciona intimamente

conosco: vai revelar-se. E a outra pessoa olha para nós perdida nas

perspectivas inquietas da nossa contemplação. E recomeça-se. O mesmo, sempre.

Nada.

Escrevi para

fornecer uma forma legível e apaziguadora para os momentos na porta do quarto,

no parque, na rua vazia, defronte do rosto aparecido. Escrevi para trás numa

espécie de engolfamento memorial. Não consegui nada, foi continuar no quarto,

no jardim, à frente das caras súbitas. Mas conheço agora a existência de uma

pergunta inesgotável que se formula, se assim posso dizer, pela objetivação dos

arredores evasivos, das alusões, dos sinais remotos.

Não se coloca o

tema da utilidade, porque, pergunto: em que âmbito é útil seja o que for? Interessa-me

este resultado: o de que em mim, expressando-se em gramática, em pauta, há uma

expectativa ardente, uma ardente pergunta sem resposta, uma perplexidade

ardente que me concedem um centro, um ponto de vista sobre a debandada das

coisas, coisas centrífugas para diante, nos dias, no caos dos dias, centrífugas

para trás, nos instantes mais densos da memória, átomos fosforecendo no caótico

fluxo da memória. E então eu sei: respiro nessa pergunta, respiro na escrita

dessa pergunta. Qualquer resposta seria um erro. Como eu próprio sugeri

algures: um erro das musas distraídas…

Quero eu dizer que

qualquer resposta seria uma arrogância, um erro para os resultados da ação. O

conceito célebre, o celebérrimo, de que um poema é um objeto –bom, tornou-se um

lugar comum, já nem sequer se pensa nisso, di-lo toda gente: os poemas são

objetos–, ora este conceito estabeleceu-se num terreno móvel, movediço, sim

objetos, mas como paramentos, ornamentos e instrumentos: as máscaras, os

tecidos, as peles e tábuas pintadas, os bastões, as plumas, as armas, as pedras

mágicas. É prático o uso que deles sempre se faz, uma resposta necessária ao

desafio das coisas ou à sua resistência e inércia. No entanto, repare, ou

atuamos nas zonas do quotidiano de onde não foi afugentado o maravilhoso ou

existem outras zonas, um quotidiano da maravilha, e então o poema é um objeto

carregado de poderes magníficos, terríficos: posto no sítio certo, no instante

certo, segundo a regra certa, promove uma desordem e uma ordem que situam o

mundo num ponto extremo: o mundo acaba e começa. Aliás não é exatamente um

objeto, o poema, mas um utensílio: de fora parece um objeto, tem suas

qualidades tangíveis, não é porém nada para ser visto mas para manejar.

Manejamo-lo. Ação, temos aquela ferramenta. A ação é a nossa pergunta à

realidade; e a resposta, encontramo-la aí: na repentina desordem luminosa em

volta, na ordem da ação respondida por uma espécie de motim, um deslocamento de

tudo: o mundo torna-se um fato novo no poema, por virtude do poema –uma

realidade nova. Quando apenas se diz que o poema é um objeto, confunde-se,

simplifica-se; parece realmente um objeto, sim, mas porque o mundo, pela ação

dessa forma cheia de poderes, se encontra nela inscrito; é registo e resultado

dos poderes. E temos essa forma: a forma que vemos, ei-la: respira, pulsa,

move-se –é o mundo transformado em poder da palavra, em palavra objetiva

inventada, em irrealidade objetiva. Se dizemos simplesmente: é um objeto

–inserimos no elenco de emblemas que nos rodeia um equívoco melindroso, porque

um objeto pode ser útil ou decorativo, e a poesia não o pode ser nunca. É

irreal, e vive.

***

Sobre um poema

Um poema cresce inseguramente

na confusão da carne,

sobe ainda sem palavras, só ferocidade e gosto,

talvez como sangue

ou sombra de sangue pelos canais do ser.

Fora existe o mundo. Fora, a esplêndida violência

ou os bagos de uva de onde nascem

as raízes minúsculas do sol.

Fora, os corpos genuínos e inalteráveis

do nosso amor,

os rios, a grande paz exterior das coisas,

as folhas dormindo o silêncio,

as sementes à beira do vento,

– a hora teatral da posse.

E o poema cresce tomando tudo em seu regaço.

E já nenhum poder destrói o poema.

Insustentável, único,

invade as órbitas, a face amorfa das paredes,

a miséria dos minutos,

a força sustida das coisas,

a redonda e livre harmonia do mundo.

– Em baixo o instrumento perplexo ignora

a espinha do mistério.

– E o poema faz-se contra o tempo e a carne.

***

LIVROS DO AUTOR PUBLICADOS NO BRASIL: O Corpo O Luxo A Obra (Iluminuras), Os Passos em Volta (Azougue) e Ou o Poema Contínuo (Girafa).

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Apenas comentários inteligentes. Palavras chulas ou xingamentos serão deletados.